1888

Das Taufbecken

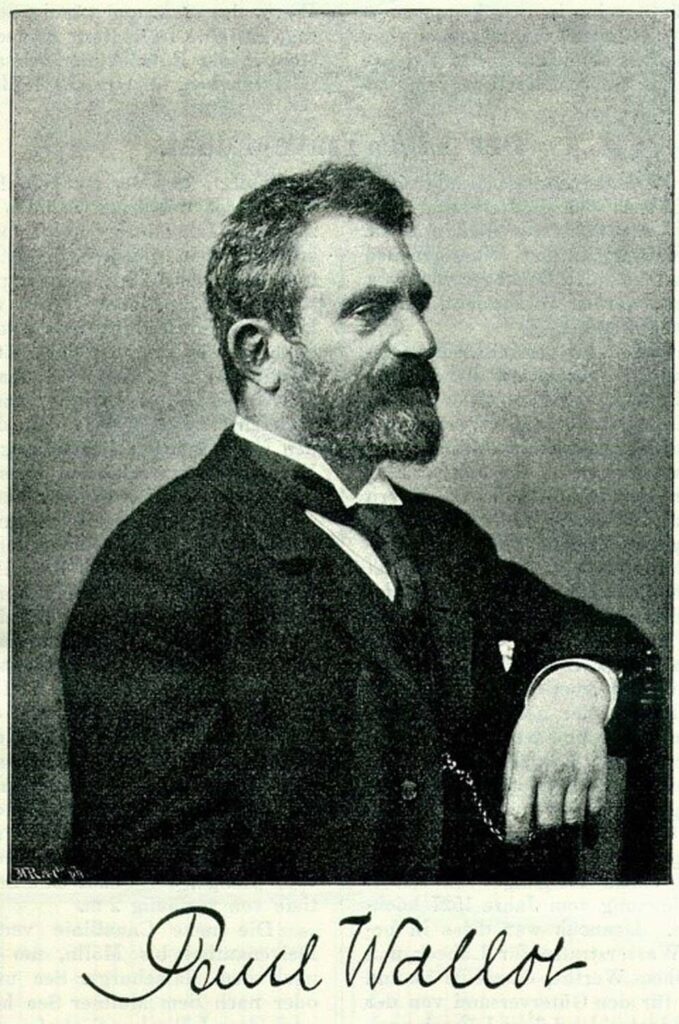

Das Taufbecken in der Vierung der Katharinenkirche wird von einer eigentümlichen Metallkuppel gekrönt, die fomale Parallelen zur historischen Kuppel des Berliner Reichstags aufweist. Dies ist kein Zufall: Die Pläne für das Taufbecken aus dem Jahr 1888 stammen vom Architekten des Reichstags, Paul Wallot (1841–1912), der in Oppenheim aufwuchs. Der Deckel des Taufsteins wurde von seinem Vater gespendet.

weiterführende Literatur

[1]

https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Wallot

https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Wallot

[2]

https://www.badische-zeitung.de/gipfel-der-geschmacklosigkeit--63048737.html

https://www.badische-zeitung.de/gipfel-der-geschmacklosigkeit--63048737.html

[3]

[4]

Taufbecken.

1852

Kanzel und Taufbecken

Die Kanzel am nordöstlichen Vierungspfeiler wurde 1852 in geschönten, neogotischen Formen von Johann Baptist Scholl geschaffen. Die Entwürfe für den Taufstein samt Metallabdeckung in einer Mischung historischer Stilformen entspringen der Feder des aus Oppenheim stammenden Architekten Paul Wallot. Das Ausstattungsstück selbst wurde von Johann Wilhelm Wallot, dem Vater des Künstlers, 1888 gestiftet.

weiterführende Literatur

[1]

[2]

[3]

[4]

Kanzel im Ostchor

Taufstein im Ostchor.

Kuppelförmige Abdeckung des Taufsteins.

18./19. Jahrh.

Die neue Wertschätzung der Gotik

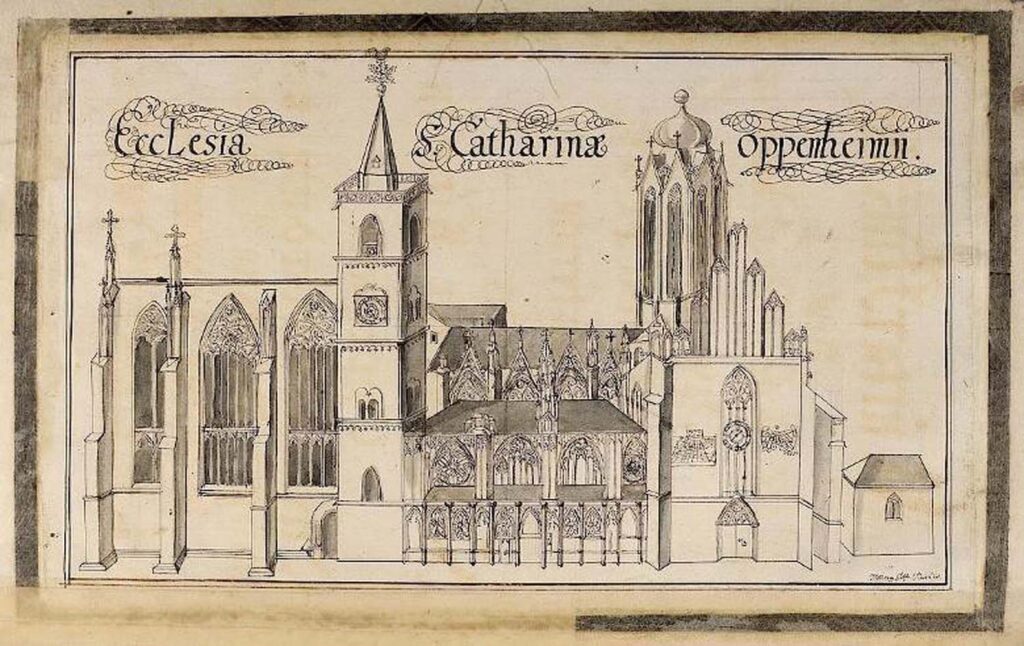

Nach der Auflösung des Stifts im 16. Jahrhundert verfiel die Katharinenkirchebis zum 18. Jahrhundert in einen ruinösen Zustand. Nach den schweren Zerstörungen im Pfälzischen Erbfolgekrieg 1689 stürzten bis 1703 die meisten Gewölbe der Kirche ein. Um die Kirche weiterhin nutzen zu können, wurde lediglich die absolut nötige Instandhaltung der Dächer vorgenommen: Im Mittelschiff zog man 1708 eine Flachdecke ein.

weiterführende Literatur

[1]

[2]

[3]

[4]

Ansicht der Katharinenkirche von Süden im 18. Jahrhundert

1553

Grabmale und Epitaphien

Die Namen von Conrad von Hantstein und Johannes Burckhard Ingweiler tauchen jeweils an zwei verschiedenen Denkmalen in der Katharinenkirche auf. Es handelt sich einerseits um das Grabmal und andererseits um ein Epitaph. Bei einem Grabmal wird der Tote im unmittelbaren Umfeld beigesetzt – ein Epitaph hingegen dient ausschließlich dem Totengedenken. An den jeweiligen Monumenten ist nicht unbedingt zu erkennen, ob es sich um ein Grabmal oder ein Epitaph handelt. In den Langhauskapellen der Katharinenkirche befinden sich eindeutige Grabplatten, die in den Boden eingelassen worden sind. Andere Grabplatten wurden in späterer Zeit innerhalb der Kirche vor die Wand gestellt.

weiterführende Literatur

[1]

Die Inschriften der Stadt Oppenheim. Bearbeitet von Siegrid Düll. Wiesbaden 1984. (Die Deutschen Inschriften Band 23).

Die Inschriften der Stadt Oppenheim. Bearbeitet von Siegrid Düll. Wiesbaden 1984. (Die Deutschen Inschriften Band 23).

[2]

Fuchs, Rüdiger: Die Katharinenkirche zu Oppenheim als Grablege. In: Servatius, Carlo / Steitz, Heinrich / Weber, Friedrich: St. Katharinen zu Oppenheim. Lebendige Steine ‒ Spiegel der Geschichte. Oppenheim 1989, S. 129‒157.

Fuchs, Rüdiger: Die Katharinenkirche zu Oppenheim als Grablege. In: Servatius, Carlo / Steitz, Heinrich / Weber, Friedrich: St. Katharinen zu Oppenheim. Lebendige Steine ‒ Spiegel der Geschichte. Oppenheim 1989, S. 129‒157.

[3]

[4]

Grabmal im Altarhaus für Conrad von Hantstein †1553

Epitaph im Altarhaus für Conrad von Hantstein †1553

15./16. Jahrh.

Lettner und Orgeln in der Katharinenkirche

Die heute hervortretenden Ausstattungsstücke der Kirche – die Orgelempore und die Kanzel – stammen aus dem 19. Jahrhundert. Viele Ausstattungselemente aus dem Mittelalter sind demgegenüber nicht mehr erhalten geblieben. Dazu gehörte der Lettner, der den Chor der Geistlichen vom Bereich der Laien trennte. Diese hochmittelalterliche Raumteilung erstreckte sich zwischen den Pfeilern der Vierung im Osten der Kirche. Mit der Verlegung des Raumes für die Stiftsgeistlichen in den Westchor benötigte man im 15. Jahrhundert einen neuen Lettner. Dieser wurde vor dem Eingang zum Westchor unter die Türme eingebaut. An den Wänden und der Treppe sind heute noch Reste der Sockel, Stützen und Gewölbeansätze erhalten geblieben. Der alte Lettner wurde bis ins 19. Jahrhundert als Standort für eine Orgel benutzt. Durch Schriftquellen belegt, sind Orgeln seit 1344 in der Katharinenkirche nachgewiesen. 1508/09 wird im neuen Westchor eine sogenannte Schwalbennestorgel eingebaut. Heute ist von dieser an der Wand hängenden Konstruktion nur noch die Öffnung in der Nordwand zu erkennen. Zugang zu dieser Orgel erhielt man über das Obergeschoss der Sakristei im Westchor.

weiterführende Literatur

[1]

Broer, Christoph: Die Orgeln der Katharinenkirche. In: Servatius, Carlo / Steitz, Heinrich / Weber, Friedrich: St. Katharinen zu Oppenheim. Lebendige Steine ‒ Spiegel der Geschichte. Oppenheim 1989, S. 473‒488. Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Kulturdenkmäler in Rheinland‒Pfalz. Kreis Mainz‒Bingen: Verbandsgemeinde Nierstein‒Oppenheim. Bearbeitet von Dieter Krienke. Band 18.3. Worms 2011. Generaldirektion Kulturelles Erbe Mainz Dokumentationsarchiv. Schöbel, Tina u.a.: Abschlussdokumentation.

Broer, Christoph: Die Orgeln der Katharinenkirche. In: Servatius, Carlo / Steitz, Heinrich / Weber, Friedrich: St. Katharinen zu Oppenheim. Lebendige Steine ‒ Spiegel der Geschichte. Oppenheim 1989, S. 473‒488. Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Kulturdenkmäler in Rheinland‒Pfalz. Kreis Mainz‒Bingen: Verbandsgemeinde Nierstein‒Oppenheim. Bearbeitet von Dieter Krienke. Band 18.3. Worms 2011. Generaldirektion Kulturelles Erbe Mainz Dokumentationsarchiv. Schöbel, Tina u.a.: Abschlussdokumentation.

[2]

Arens, Fritz: Die Katharinenkirche in Oppenheim. Bau und Ausstattung. In: Servatius, Carlo / Steitz, Heinrich / Weber, Friedrich: St. Katharinen zu Oppenheim. Lebendige Steine ‒ Spiegel der Geschichte. Oppenheim 1989, S. 9‒37.

Arens, Fritz: Die Katharinenkirche in Oppenheim. Bau und Ausstattung. In: Servatius, Carlo / Steitz, Heinrich / Weber, Friedrich: St. Katharinen zu Oppenheim. Lebendige Steine ‒ Spiegel der Geschichte. Oppenheim 1989, S. 9‒37.

[3]

[4]

Reste des spätgotischen Lettners zwischen den Türmen.

Reste des spätgotischen Lettners zwischen den Türmen.

1476

Zum ewigen Angedenken

Wolfgang III. Kämmerer von Worms, genannt von Dalberg, (* 4. September 1426 in Oppenheim; † 20. September 1476 in Oppenheim) war Hofmarschall des Kurfürsten Friedrich I. von der Pfalz. Er war der zweite Sohn von Johann XVII. Kämmerer von Worms, der ab 1390 erwähnt wird und am 2. Juli 1431 in der Schlacht von Bulgnéville fiel. Seine Mutter Anna - die Tochter von Hans und Guitgin von Helmstatt - starb am 10. Juni 1466 und wurde in Oppenheim beigesetzt. Wolfgang III. heiratete 1444 Gertrud von Greiffenklau zu Vollrads († 10. August 1502, bestattet in der Katharinenkirche in Oppenheim).

weiterführende Literatur

[1]

https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_III._K%C3%A4mmerer_von_Worms

https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_III._K%C3%A4mmerer_von_Worms

[2]

[3]

[4]

Grabdenkmal von Wolfgang III. Kämmerer von Worms.

1439

Werkmeisterbuch von Hans Hammer

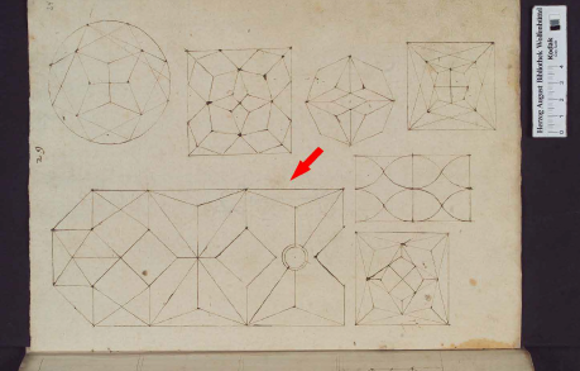

Hans Hammer war Steinmetz und Werkmeister am Münster zu Straßburg. Er verstarb vor dem 17. November 1519. Seine Ausbildung erhielt er um 1460-1472 unter Jodok Dotzinger. 1486 erfolgte seine Ernennung zum Münsterwerkmeister. Als sein wichtigstes Werk gilt die ab 1486 errichtete Kanzel des Straßburger Münsters, zu der in der Straßburger Münsterbauhütte noch der Originalentwurf erhalten ist. Um 1488 soll Hammer am Bau des Martinsturmes am Baseler Münster tätig gewesen sein. Im Werkbuch des Hans Hammer haben sich Skizzen erhalten, die vermuten lassen, dass er an der Einwölbung des Oppenheimer Westchores, der 1439 geweiht wurde, beteiligt war. Aufgrund seiner Funktion als Werkmeister der Straßburger Münsterbauhütte darf Hammer ohne weiteres zu den bedeutendsten Baumeistern der deutschen Spätgotik gerechnet werden.

weiterführende Literatur

[1]

Hanschke, Julian: Das spätgotische Gewölbe des Westchores der Oppenheimer Katharinenkirche Rekonstruktion nach einem mittelalterlichen Bauplan. S. 69-76

Hanschke, Julian: Das spätgotische Gewölbe des Westchores der Oppenheimer Katharinenkirche Rekonstruktion nach einem mittelalterlichen Bauplan. S. 69-76

[2]

[3]

[4]

Gewölbegrundriss des Westchores der Oppenheimer Katharinenkirche im Skizzenbuch des Hans Hammer, Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel (Cod. Guelf. 114.1 Extrav., Fol 49).

1415

Zum ewigen Angedenken

Johann XI. Kämmerer von Worms, genannt von Hohenstein, (* um 1345; † 9. Oktober 1415) war ein deutscher Adeliger im Dienste der Kurpfalz. Johann XI. war zwei Mal verheiratet: In erster Ehe mit Elisabeth von Wunnenberg († 1397), Tochter des Oppenheimer Reichsschultheißen Philipp von Wunnenberg. Nach deren Tod schloss er am 26. März 1398 eine zweite Ehe mit Anna von Bickenbach († 22. Mai 1415).

weiterführende Literatur

[1]

https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_XI._K%C3%A4mmerer_von_Worms

https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_XI._K%C3%A4mmerer_von_Worms

[2]

[3]

[4]

Grabdenkmal von Johann XI. Kämmerer von Worms.

1414

Der Frankfurter Dombaumeister Madern Gerthener

Zu den wenigen namentlich bekannten Steinmetzen, die an St. Katharinen gearbeitet haben, zählt der Frankfurter Dombaumeister Madern Gerthener. Um 1414/1415 taucht sein Name im Zusammenhang mit dem südlichen Portalbau am Westchor der Oppenheimer Katharinenkirche in den Urkunden auf. Gerthener entstammte einer angesehenen Frankfurter Steinmetzfamilie. Nach dem Tode seines Vaters übernimmt Madern Gerthener dessen Werkstatt. Nach einer mehrjährigen Wanderschaft, die ihn vermutlich nach Ulm und Prag führte, kehrt Gerthener nach Frankfurt zurück. Als Werkmeister des Rates (seit 1395) und des Bartholomäusstiftes (seit 1409) ist er für das Bauwesen in der Reichsstadt verantwortlich. Zu seinen Bauaufgaben zählte der Brückenbau und der Bau der Wehranlagen in Frankfurt. 1400 und 1427/28 errichtete er den Eschenheimer Turm, den er mit zwei von ihm erstellten Wappenreliefs schmückte. Als Bildhauer schuf Gerthener zudem zahlreiche Grabmale für die Frankfurter Patrizierschicht. Sein Hauptwerk war der Kaiserdom St. Bartholomäus, wo er die Einwölbung des Querhauses vornahm und mit der Errichtung des Turmbaus begann. Dieser wurde erst im frühen 16. Jahrhundert nach seinen Plänen vollendet. Aufgrund stilistischer Parallelen werden Madern Gerthener auch Arbeiten an den weiteren Frankfurter Sakralbauten zugeschrieben. Seine bedeutende Stellung unter den spätgotischen Werkmeistern bezeugt seine für das Jahr 1419 nach Straßburg bezeugte Reise, wo – nach dem Ableben des Straßburger Münsterbaumeisters Ulrich von Ensingen – der weitere Ausbau des Straßburger Münsterturmes beraten wurde.

weiterführende Literatur

[1]

Leonhard Kraft: Die Baugeschichte der Oppenheimer Katharinenkirche im Mittelalter. In: Ernst Jungkenn: Neue Forschungen zur Geschichte Oppenheims und seiner Kirchen, Darmstadt 1938, S. 52-55.

Leonhard Kraft: Die Baugeschichte der Oppenheimer Katharinenkirche im Mittelalter. In: Ernst Jungkenn: Neue Forschungen zur Geschichte Oppenheims und seiner Kirchen, Darmstadt 1938, S. 52-55.

[2]

Fischer, Friedhelm, „Gertener, Madern“ in: Neue Deutsche Biographie 6 (1964), S. 331.

Fischer, Friedhelm, „Gertener, Madern“ in: Neue Deutsche Biographie 6 (1964), S. 331.

[3]

Bernhard Schütz: Die Katharinenkirche in Oppenheim. Berlin/New York 1982 (Beiträge zur Kunstgeschichte 17), S. 298.

Bernhard Schütz: Die Katharinenkirche in Oppenheim. Berlin/New York 1982 (Beiträge zur Kunstgeschichte 17), S. 298.

[4]

Johann Josef Böker, Anne-Christine Brehm, Julian Hanschke, Jean-Sébastien Sauvé: Architektur der Gotik. Ulm und Donauraum. Ein Bestandskatalog der mittelalterlichen Architekturzeichnungen aus Ulm, Schwaben und dem Donaugebiet. Salzburg 2011.

Johann Josef Böker, Anne-Christine Brehm, Julian Hanschke, Jean-Sébastien Sauvé: Architektur der Gotik. Ulm und Donauraum. Ein Bestandskatalog der mittelalterlichen Architekturzeichnungen aus Ulm, Schwaben und dem Donaugebiet. Salzburg 2011.

Der Frankfurter Domturm geht auf eine Planung des Dombaumeisters Madern Gerthener zurück.

1407

Ein römisch-deutscher Kaiser auf der Burg Landskron

Wie es scheint, dürfte im frühen 15. Jahrhundert auch die Pfalzgrafschaft bei Rhein als Stifter an St. Katharinen involviert gewesen sein. So fällt die Errichtung des Westchors bald nach 1400 in die frühe Phase der kurpfälzischen Pfandschaft bzw. in die Regierungszeit König Ruprechts von der Pfalz und seines Sohnes Ludwigs III. Wie am Ruprechtsbau des Heidelberger Schlosses wurde der Frankfurter Dombaumeister Madern Gerthener als planender Werkmeister berufen. 1410 starb König Ruprecht in Oppenheim auf Burg Landskrone, die ihm nachweislich als Residenz während seiner häufigen Oppenheimer Aufenthalte diente, darunter im September 1403 und 1405 bei einem Kurfürsten-Treffen in Oppenheim. Als weiteres Indiz für eine pfälzische Einflussnahme stellt die allerdings unver-bürgte Überlieferung dar, dass 1632 das Herz Friedrichs V. von der Pfalz im Westchor der Oppenheimer Katharinenkirche bestattet wurde.

weiterführende Literatur

[1]

[2]

https://www.deutsche-biographie.de/gnd118750410.html#ndbcontent

https://www.deutsche-biographie.de/gnd118750410.html#ndbcontent

[3]

[4]

Ruprecht von der Pfalz

1407

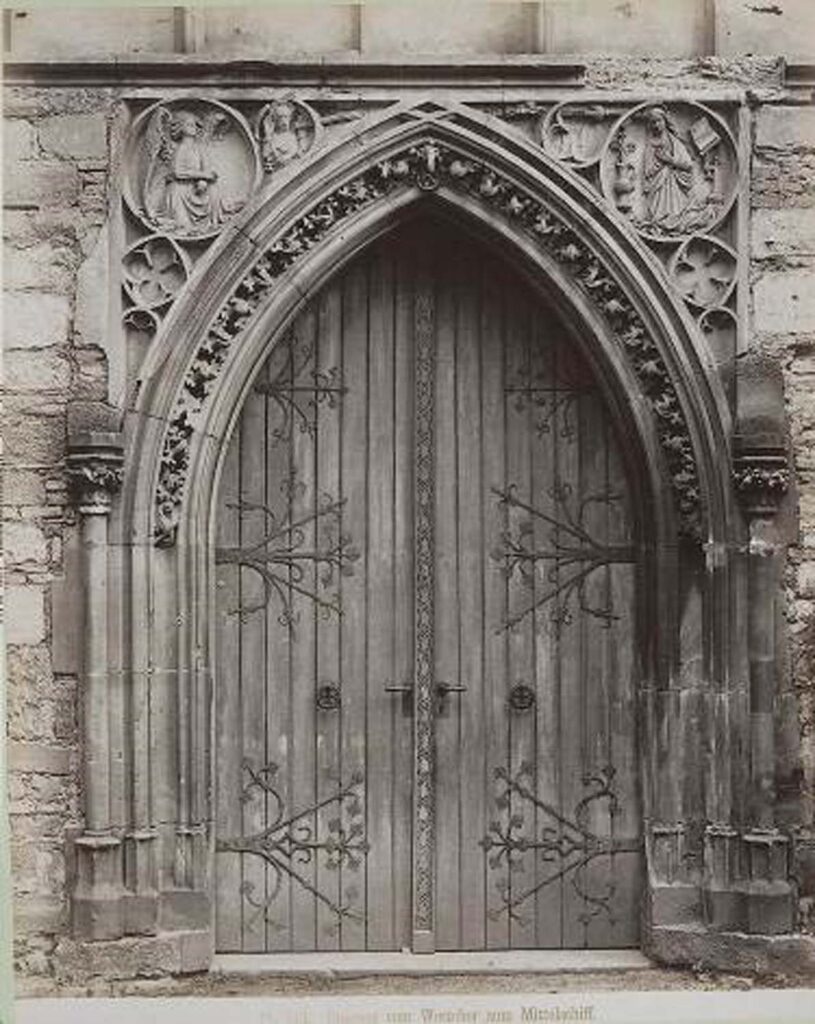

Das Verkündigungsportal zwischen Langhaus und Westchor

Zwischen den aus romanischer Zeit stammenden Westtürmen wurde im frühen 15. Jahrhundert ein neues Portal eingebaut: Heinrich von Bretheim erhält um 1407 19 Gulden für Bildwerke, die zu diesem Portal gehören. Die Schauseite des Verkündigungsportals und die benachbarten Türme bildeten zu dieser Zeit die Westfassade und damit den Abschluss der Kirche. Das Bildprogramm des Portals zeigt die Verkündigung an Maria: Maria sitzt am Lesepult auf der rechten Seite, ihr gegenüber ist der Verkündigungsengel wiedergegeben. Der Engel wird von Gottvater begleitet, der einen Sendstrahl zu Maria schickt. Auf diesem Sendstrahl sind rechts das Christuskind mit Kreuz und die Taube des Heiligen Geistes dargestellt. Bereits ab 1414 entscheidet man sich, einen Westchor zu bauen und gegen die Westfassade zu setzen. Damit rückt das neue Portal von der Fassade in den Innenraum der Kirche.

weiterführende Literatur

[1]

Arens, Fritz: Die Katharinenkirche in Oppenheim. Bau und Ausstattung. In: Servatius, Carlo / Steitz, Heinrich / Weber, Friedrich: St. Katharinen zu Oppenheim. Lebendige Steine ‒ Spiegel der Geschichte. Oppenheim 1989, S. 9‒37.

Arens, Fritz: Die Katharinenkirche in Oppenheim. Bau und Ausstattung. In: Servatius, Carlo / Steitz, Heinrich / Weber, Friedrich: St. Katharinen zu Oppenheim. Lebendige Steine ‒ Spiegel der Geschichte. Oppenheim 1989, S. 9‒37.

[2]

Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Kulturdenkmäler in Rheinland‒Pfalz. Kreis Mainz‒Bingen: Verbandsgemeinde Nierstein‒Oppenheim. Bearbeitet von Dieter Krienke. Band 18.3. Worms 2011. Generaldirektion Kulturelles Erbe Mainz Dokumentationsarchiv. Schöbel, Tina u.a.: Abschlussdokumentation. Hanschke, Julian: Oppenheim am Rhein: Baugeschichte, Baudenkmäler, Stadtgestalt. Baugeschichtliche Forschungen zum historischen Stadtbild von Oppenheim am Rhein. Karlsruhe 2010. (Materialien zu Bauforschung und Baugeschichte, Band 16)

Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Kulturdenkmäler in Rheinland‒Pfalz. Kreis Mainz‒Bingen: Verbandsgemeinde Nierstein‒Oppenheim. Bearbeitet von Dieter Krienke. Band 18.3. Worms 2011. Generaldirektion Kulturelles Erbe Mainz Dokumentationsarchiv. Schöbel, Tina u.a.: Abschlussdokumentation. Hanschke, Julian: Oppenheim am Rhein: Baugeschichte, Baudenkmäler, Stadtgestalt. Baugeschichtliche Forschungen zum historischen Stadtbild von Oppenheim am Rhein. Karlsruhe 2010. (Materialien zu Bauforschung und Baugeschichte, Band 16)

[3]

Schnabel, Berthold/Schöbel, Tina: Oppenheim, St. Katharina. Kollegiatstift. In: Pfälzisches Klosterlexikon. Handbuch der pfälzischen Klöster, Stifte und Kommenden. Band 3 M‒R herausgegeben von Jürgen Keddigkeit, Matthias Untermann, Hans Ammerich, Pia Heberer und Charlotte Lagemann (Beiträge zur pfälzischen Geschichte 26.3). Kaiserslautern 2015, S. 478‒517.

Schnabel, Berthold/Schöbel, Tina: Oppenheim, St. Katharina. Kollegiatstift. In: Pfälzisches Klosterlexikon. Handbuch der pfälzischen Klöster, Stifte und Kommenden. Band 3 M‒R herausgegeben von Jürgen Keddigkeit, Matthias Untermann, Hans Ammerich, Pia Heberer und Charlotte Lagemann (Beiträge zur pfälzischen Geschichte 26.3). Kaiserslautern 2015, S. 478‒517.

[4]

Schütz, Bernhard: Die Katharinenkirche in Oppenheim. Berlin / New York 1982. (Beiträge zur Kunstgeschichte, Band 17)

Schütz, Bernhard: Die Katharinenkirche in Oppenheim. Berlin / New York 1982. (Beiträge zur Kunstgeschichte, Band 17)

Zeichnung des Verkündigungsportals.

Historische Fotografie des Verkündigungsportals, 1877.

pictverkuendigungsportal3.jpg

14.-18. Jahrh.

Totengedenken – Denkmale in der Katharinenkirche

Trotz des konfessionellen Bildersturms, verschiedener Kriege und anderer Katastrophen sind bis heute etwa 100 Grabmale und Epitaphe seit dem 14. Jahrhundert erhalten geblieben. Allerdings entsprechen die heutigen Aufstellungsorte der Denkmale nicht unbedingt der historischen Situation. Die Katharinenkirche kann man als „Bilderbuch“ für die Gestaltung der Grabdenkmale verstehen: Die architektonische Gestaltung entspricht dem jeweiligen Zeitgeschmack. Ab 1347 sind einfache Platten mit einer Umschrift und Wappen erhalten, die im späten 14. Jahrhundert mit einer zweiten Umschrift und nahezu lebensgroße Figuren der Verstorbenen versehen sind . In der Folgezeit kommen sowohl Hochgrabmale für Einzelpersonen als auch Doppelgrabmale vor. Im 15. Jahrhundert finden sich Hoch- und Wandgrabmale sowie Epitaphe für Stifter und Adelige. Einige Tafeln für die Kanoniker fallen etwas schlichter aus und werden lediglich mit einer kleinen Figur oder einem Kelch versehen. Für die Kanoniker des Stifts wurden teilweise Gedenkinschriften an den Außenwänden der Seitenkapellen eingemeißelt, wo sie heute noch zu finden sind. Bei vielen Grabmalen finden sich auch Wappen mit Helmzier. Unter den Grabmalen der Katharinenkirche sind bedeutende Familienmitglieder des lokalen Adels sowie Angehörige des Stifts vertreten. Die beeindruckende Qualität der Oppenheimer Denkmale zeigt sich auch darin, dass seit der Mitte des 18. Jahrhunderts Grabinschriften dokumentiert und Zeichnungen angefertigt worden sind.

weiterführende Literatur

[1]

Die Inschriften der Stadt Oppenheim. Bearbeitet von Siegrid Düll. Wiesbaden 1984. (Die Deutschen Inschriften Band 23).

Die Inschriften der Stadt Oppenheim. Bearbeitet von Siegrid Düll. Wiesbaden 1984. (Die Deutschen Inschriften Band 23).

[2]

Fuchs, Rüdiger: Die Katharinenkirche zu Oppenheim als Grablege. In: Servatius, Carlo / Steitz, Heinrich / Weber, Friedrich: St. Katharinen zu Oppenheim. Lebendige Steine ‒ Spiegel der Geschichte. Oppenheim 1989, S. 129‒157.

Fuchs, Rüdiger: Die Katharinenkirche zu Oppenheim als Grablege. In: Servatius, Carlo / Steitz, Heinrich / Weber, Friedrich: St. Katharinen zu Oppenheim. Lebendige Steine ‒ Spiegel der Geschichte. Oppenheim 1989, S. 129‒157.

[3]

[4]

Grabmal der Anna von Dalberg.

Grabdenkmal des Konrad von Hantstein.

Grabdenkmäler im Westchor.

13.-15. Jahrh.

Reich ausgestalteter Innenraum – Fragmente verlorener Ausstattungsstücke

Betrachten wir das Innere der Katharinenkirche, wirkt es durchaus nicht karg. Allerdings war die mittelalterliche Ausstattung noch deutlich reichhaltiger. Heute fehlen die Altäre in den Seitenkapellen ebenso wie das Chorgestühl, das Sakramentshaus, der Lettner und die Sängerempore. Daneben gehörten sicherlich auch Bildwerke und weitere Architekturelemente zur ursprünglichen Ausstattung. Vermutlich war der Fußboden der Katharinenkirche einst mit verzierten Fliesen ausgelegt; entsprechende Fragmente aus dem 13. Jahrhundert haben sich erhalten. Das Fragment einer Kleinarchitektur aus dem 15. Jahrhundert zeigt, dass auch Reliefs mit der Darstellung biblischer Szenen zur Ausstattung gehörten. Vermutlich sind auch einige Grabmale und Epitaphe im Verlauf der Jahrhunderte verloren gegangen. Durch überlieferte Abschriften der Inschriften sind diese zumindest namentlich bekannt.

weiterführende Literatur

[1]

Die Inschriften der Stadt Oppenheim. Bearbeitet von Siegrid Düll. Wiesbaden 1984. (Die Deutschen Inschriften Band 23).

Die Inschriften der Stadt Oppenheim. Bearbeitet von Siegrid Düll. Wiesbaden 1984. (Die Deutschen Inschriften Band 23).

[2]

Schöbel, Tina u.a.: Inventarisierung von Architekturfragmenten und Gipsabgüssen der Katharinenkirche Oppenheim Mai – November 2013. Universität Heidelberg 2014.

Schöbel, Tina u.a.: Inventarisierung von Architekturfragmenten und Gipsabgüssen der Katharinenkirche Oppenheim Mai – November 2013. Universität Heidelberg 2014.

[3]

[4]

Fragment des verloren geglaubten Grabmals der Anastasia von Helmstett von 1614

1332-1333

Der Mainzer Dom und die Katharinenkirche in Oppenheim

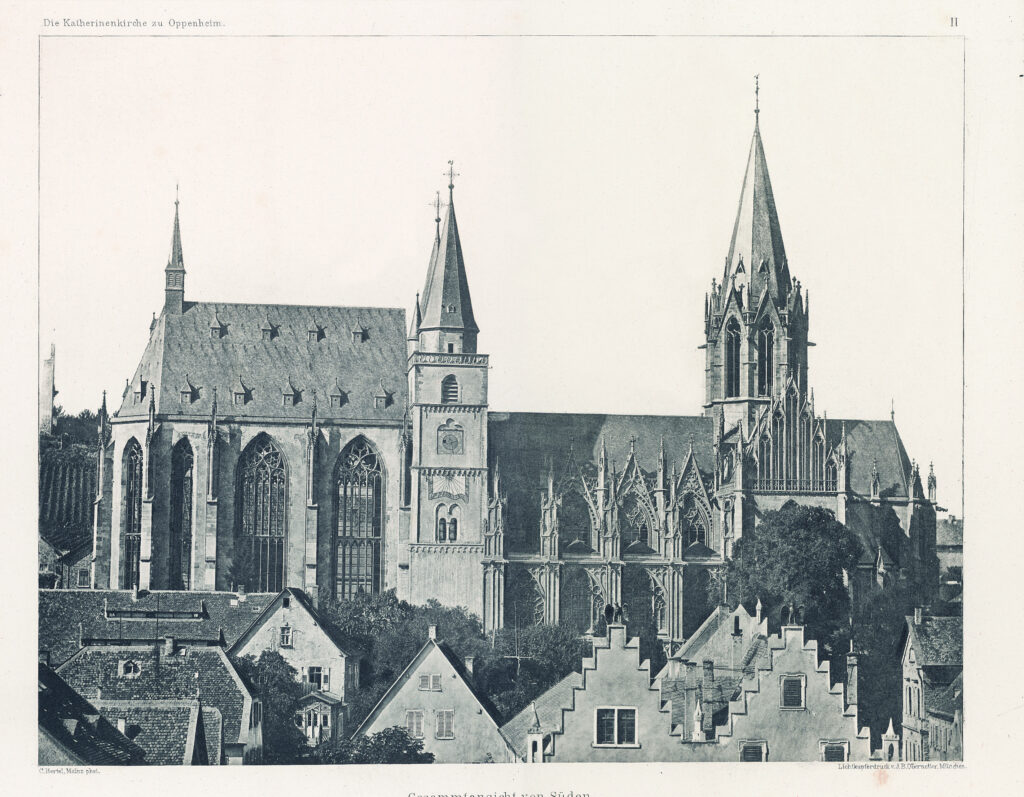

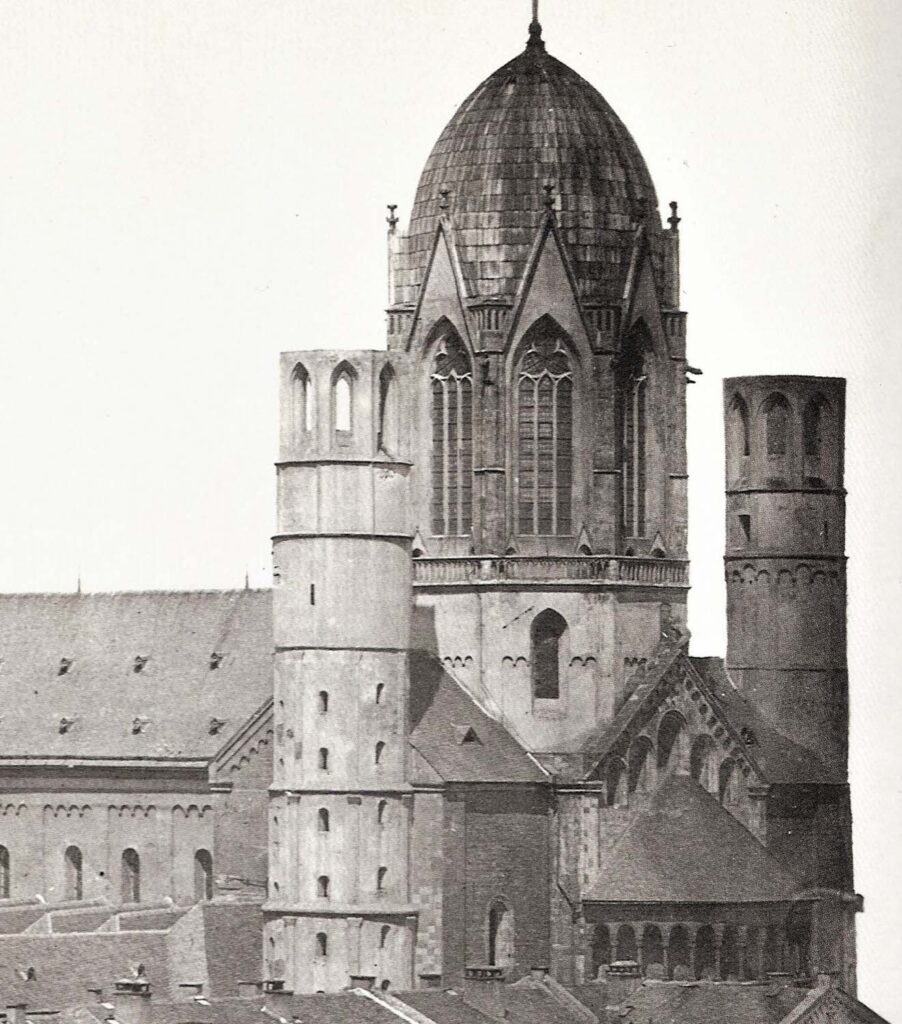

Eine interessante architektonische Parallele stellen die Langhauskapellen am Mainzer Dom dar, die mit ihren Maßwerkfenstern und Ziergiebeln Elemente des Oppenheimer Langhauses vorwegnehmen. Eine Verbindung mit dem Mainzer Dom bildete zudem der Vierungsturm der Oppenheimer Katharinenkirche, der in der Anlage des gotischen Ostturms am Mainzer Dom ein Pendant besaß. Gleichwohl war auch im 14. Jahrhundert der städtische Rat am Bau der Kirche beteiligt: Hierauf weist das berühmte Rosenfenster hin, welches die Langhausfront um ein besonders prachtvoll gestaltetes Einzelelement bereicherte. Die 1332/33 angefertigte Verglasung zeigt die Wappen der 16 bürgerlichen und 16 adeligen Mitglieder des Oppenheimer Stadtparlaments.

weiterführende Literatur

[1]

Wilhelm Franck: Geschichte der ehemaligen Reichsstadt Oppenheim am Rhein. Nach urkundlichen Quellen be- arbeitet. Darmstadt 1859, S. 43.

Wilhelm Franck: Geschichte der ehemaligen Reichsstadt Oppenheim am Rhein. Nach urkundlichen Quellen be- arbeitet. Darmstadt 1859, S. 43.

[2]

Carl Wernher: Rheinhessen in seiner Vergangenheit. Band 6: Oppenheim. Mainz 1925.

Carl Wernher: Rheinhessen in seiner Vergangenheit. Band 6: Oppenheim. Mainz 1925.

[3]

Walther Möller: Die Wappen in den Glasfenstern der Katharinenkirche zu Oppenheim. In: Ernst Jungkenn: Neue Forschungen zur Geschichte Oppenheims und seiner Kirchen. Darmstadt 1938, S. 110-126.

Walther Möller: Die Wappen in den Glasfenstern der Katharinenkirche zu Oppenheim. In: Ernst Jungkenn: Neue Forschungen zur Geschichte Oppenheims und seiner Kirchen. Darmstadt 1938, S. 110-126.

[4]

Oliver Auge: Ein kleiner König? Zum 600. Todestag König Ruprechts von der Pfalz (14001410). In: Oppenheimer Hefte 39 (2011), S. 2-29.

Oliver Auge: Ein kleiner König? Zum 600. Todestag König Ruprechts von der Pfalz (14001410). In: Oppenheimer Hefte 39 (2011), S. 2-29.

C. Hertel, Katharinenkirche – Gesammtansicht von Süden, um 1889.

Hermann Emden: Mainzer Dom von Süd- osten, 1858.

1331

Das Oppenheimer Langhaus und die Liebfrauenkirche in Oberwesel.

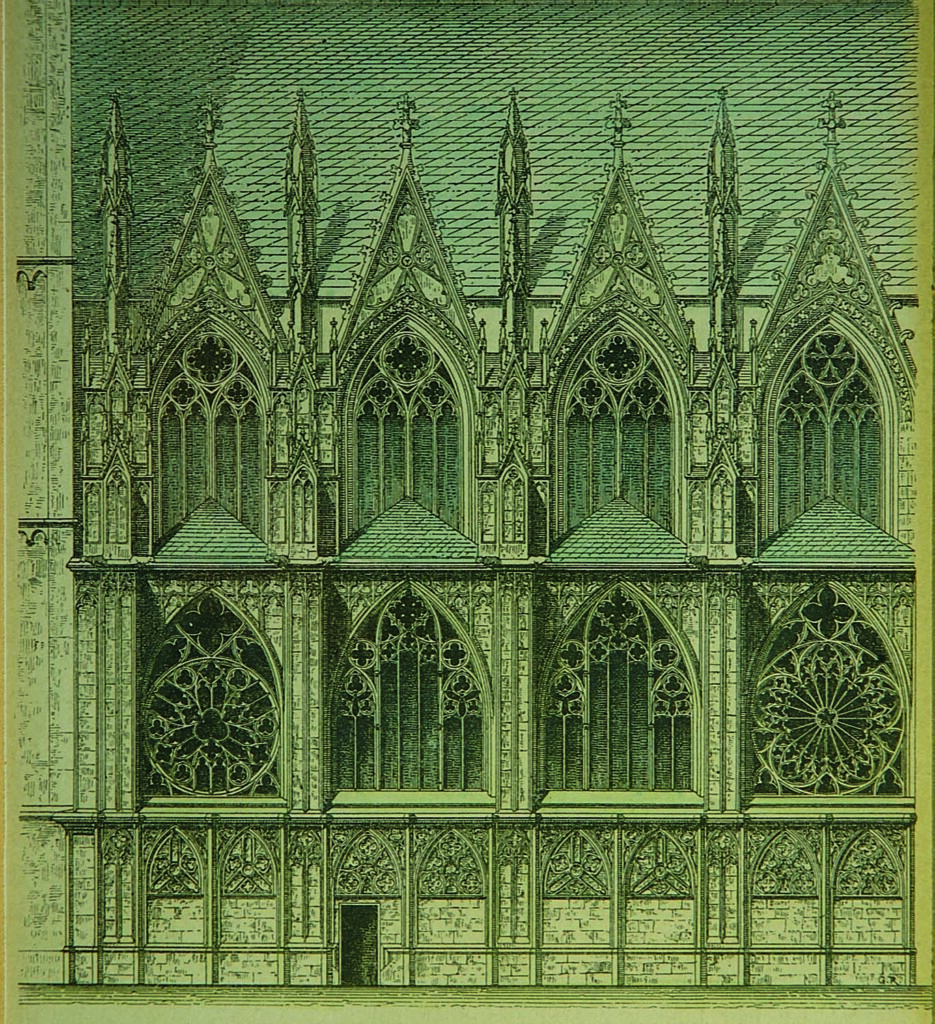

Das Oppenheimer Langhaus mit seiner reichen südlichen Maßwerkfront gilt als eine der großen Leistungen der deutschen Hochgotik. Im stilistischen Kontext der beiden Fensterrosen steht das um 1331 entstandene Altarretabel der Oberweseler Liebfrauenkirche, welches – ähnlich wie in Oppenheim – mit einer Folge von Rosetten sowie gotischen Giebeln geschmückt ist. Aufgrund der stilistischen Übereinstimmungen wird vermutet, dass Oppenheimer Bauleute nach der Vollendung des Langhauses an St. Katharinen nach Oberwesel wechselten und dort die Liebfrauenkirche im Stil der Hochgotik errichteten.

weiterführende Literatur

[1]

Eduard Sebald u.a.: Die Kunstdenkmäler des Rhein-Hunsrück-Kreises. Teil 2.2: Ehemaliger Kreis St. Goar. II. Stadt Oberwesel. München 1997.

Eduard Sebald u.a.: Die Kunstdenkmäler des Rhein-Hunsrück-Kreises. Teil 2.2: Ehemaliger Kreis St. Goar. II. Stadt Oberwesel. München 1997.

[2]

Regine Dölling: Die Liebfrauenkirche in Oberwesel = Denkmalpflege in Rheinland-Pfalz. Forschungsberichte 6. Wernersche Verlagsgesellschaft, Worms 2002.

Regine Dölling: Die Liebfrauenkirche in Oberwesel = Denkmalpflege in Rheinland-Pfalz. Forschungsberichte 6. Wernersche Verlagsgesellschaft, Worms 2002.

[3]

Bernhard Schütz: Die Katharinenkirche in Oppenheim. Berlin/New York 1982 (Beiträge zur Kunstgeschichte 17).

Bernhard Schütz: Die Katharinenkirche in Oppenheim. Berlin/New York 1982 (Beiträge zur Kunstgeschichte 17).

[4]

Rekonstruktion der Kapellen an der Langhaussüdseite.

St. Katharina zu Oppenheim. Teil der Südfassade., 1885.

pictoberweselliebfrauenkirchealtarretabelvon1332.jpg

1317

Räume für Stift und Stifter – die Seitenkapellen am Langhaus

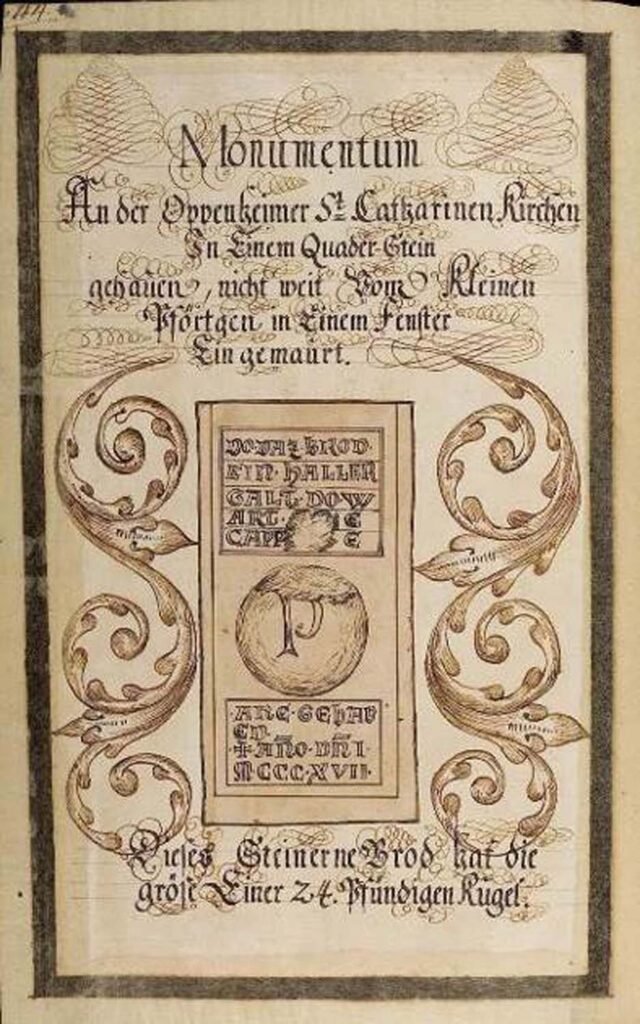

Der Mainzer Erzbischof, Peter von Aspelt, erhebt die Oppenheimer Pfarrkirche im Jahr 1317 zum Stift. Eine Stiftskirche benötigt im Gegensatz zu einer Pfarrkirche mehrere Kapellen mit Altären. Diese wurden nördlich und südlich der Seitenschiffe entlang des gesamten Langhauses angeordnet und ragten mit einer offenen Bogenstellung in die Seitenschiffe. Heute sind diese Kapellen nur noch zur Hälfte erhalten. Nur in historischen Ansichten ist die ursprüngliche Konstruktion noch zu erkennen. Aus dem Jahr der Stiftserhebung ist an der Südfassade zwischen der zweiten und dritten Kapelle eine Inschrift in deutscher Sprache vorhanden. Die Inschrift belegt einerseits den Bau der Kapellen direkt nach der Erhebung zum Stift, anderseits verweist sie auf den seinerzeitigen Brotpreis von 4 Heller. Zum Vergleich: Der Leiter der Stiftsschule der Katharinenkirche verdiente im Jahr 720 Heller. In jeder der Kapellen stand einst ein Altar. Von dieser Nutzung sind heute nur noch die kleinen Nischen in den Wänden geblieben. Die früheste Altarstiftung für die Seitenkapellen ist für den vor 1325 errichteten Leonhardaltar bekannt.

weiterführende Literatur

[1]

Die Inschriften der Stadt Oppenheim. Bearbeitet von Siegrid Düll. Wiesbaden 1984. (Die Deutschen Inschriften Band 23).

Die Inschriften der Stadt Oppenheim. Bearbeitet von Siegrid Düll. Wiesbaden 1984. (Die Deutschen Inschriften Band 23).

[2]

Fuchs, Rüdiger: Medieval Inscriptions in the Mainz and Oppenheim Area: New Ideas and New Research. In: Engel, Ute / Gajewski, Alexandra: Mainz and the Middle Rhine Valley. Medieval art, architecture and archaeology. Mainz 2007, S.132‒141. (British Archaeological Association: Conference transactions 30)

Fuchs, Rüdiger: Medieval Inscriptions in the Mainz and Oppenheim Area: New Ideas and New Research. In: Engel, Ute / Gajewski, Alexandra: Mainz and the Middle Rhine Valley. Medieval art, architecture and archaeology. Mainz 2007, S.132‒141. (British Archaeological Association: Conference transactions 30)

[3]

Clemm, Ludwig: Geschichte des St. Katharinenstifts zu Oppenheim. In: Jungkenn, Ernst: Neue Forschungen zur Geschichte Oppenheims und seiner Kirchen. Darmstadt 1938, S.61‒109.

Clemm, Ludwig: Geschichte des St. Katharinenstifts zu Oppenheim. In: Jungkenn, Ernst: Neue Forschungen zur Geschichte Oppenheims und seiner Kirchen. Darmstadt 1938, S.61‒109.

[4]

Schnabel, Berthold/Schöbel, Tina: Oppenheim, St. Katharina. Kollegiatstift. In: Pfälzisches Klosterlexikon. Handbuch der pfälzischen Klöster, Stifte und Kommenden. Band 3 M‒R herausgegeben von Jürgen Keddigkeit, Matthias Untermann, Hans Ammerich, Pia Heberer und Charlotte Lagemann (Beiträge zur pfälzischen Geschichte 26.3). Kaiserslautern 2015, S. 478‒517.

Schnabel, Berthold/Schöbel, Tina: Oppenheim, St. Katharina. Kollegiatstift. In: Pfälzisches Klosterlexikon. Handbuch der pfälzischen Klöster, Stifte und Kommenden. Band 3 M‒R herausgegeben von Jürgen Keddigkeit, Matthias Untermann, Hans Ammerich, Pia Heberer und Charlotte Lagemann (Beiträge zur pfälzischen Geschichte 26.3). Kaiserslautern 2015, S. 478‒517.

Zeichnung: Johannes Franciscus von Wickenburg 1747-52

Die sogenannte „Brotsein-Inschrift“ von 1317 an der Fassade der südlichen Kapellenreihe

pictnischeinkapelle.jpg

1317

Schmuck soweit das Auge reicht: Das prachtvolle Langhaus der Katharinenkirche

Ein besonderes Merkmal der Oppenheimer Katharinenkirche ist die nach Süden ausgerichtete Schaufassade des Langhauses. Im Vergleich dazu wirkt die Nordfassade geradezu schmucklos. Bei gotischen Kirchen ist eine aufwändig gestaltete Westfassade üblich. Die besondere Ausrichtung der Schaufassade erklärt sich in Oppenheim durch die Position der Kirche in Beziehung zum Stadtraum: Wenn man so will, präsentiert sich die prachtvolle Südfassade als „Schokoladenseite“ zur Stadt hin. Die Art der Gestaltung lässt sich auch als kirchenpolitische Demonstration verstehen: Die Grenze zwischen Mainzer und Wormser Bistum wurde 1258 neu gezogen und verlief südlich der Katharinenkirche quer durch Oppenheim. 1315 wurde die Kirche an den Mainzer Erzbischof Peter von Aspelt verpfändet und 1317 von ihm zum Stift erhoben. Die Südfassade vereint die rein lagebedingte Hauptseite der Kirche und Ambitionen des Erzbischofs in einer komplett in Baudekor aufgelösten Fassade.

weiterführende Literatur

[1]

Arens, Fritz: Die Katharinenkirche in Oppenheim. Bau und Ausstattung. In: Servatius, Carlo / Steitz, Heinrich / Weber, Friedrich: St. Katharinen zu Oppenheim. Lebendige Steine ‒ Spiegel der Geschichte. Oppenheim 1989, S. 9‒37.

Arens, Fritz: Die Katharinenkirche in Oppenheim. Bau und Ausstattung. In: Servatius, Carlo / Steitz, Heinrich / Weber, Friedrich: St. Katharinen zu Oppenheim. Lebendige Steine ‒ Spiegel der Geschichte. Oppenheim 1989, S. 9‒37.

[2]

Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Kulturdenkmäler in Rheinland‒Pfalz. Kreis Mainz‒Bingen: Verbandsgemeinde Nierstein‒Oppenheim. Bearbeitet von Dieter Krienke. Band 18.3. Worms 2011.

Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Kulturdenkmäler in Rheinland‒Pfalz. Kreis Mainz‒Bingen: Verbandsgemeinde Nierstein‒Oppenheim. Bearbeitet von Dieter Krienke. Band 18.3. Worms 2011.

[3]

Gallet, Yves: Is There a German Decorated Style? Reflections on the Church of St. Catherine (Oppenheim) and German Architecture in the First Half of the Fourteenth Century. In: Engel, Ute / Gajewski, Alexandra: Mainz and the Middle Rhine Valley. Medieval art, architecture and archaeology. Mainz 2007, S.156‒166. (British Archaeological Association: Conference transactions 30)

Gallet, Yves: Is There a German Decorated Style? Reflections on the Church of St. Catherine (Oppenheim) and German Architecture in the First Half of the Fourteenth Century. In: Engel, Ute / Gajewski, Alexandra: Mainz and the Middle Rhine Valley. Medieval art, architecture and archaeology. Mainz 2007, S.156‒166. (British Archaeological Association: Conference transactions 30)

[4]

Hanschke, Julian: Oppenheim am Rhein: Baugeschichte, Baudenkmäler, Stadtgestalt. Baugeschichtliche Forschungen zum historischen Stadtbild von Oppenheim am Rhein. Karlsruhe 2010. (Materialien zu Bauforschung und Baugeschichte, Band 16)

Hanschke, Julian: Oppenheim am Rhein: Baugeschichte, Baudenkmäler, Stadtgestalt. Baugeschichtliche Forschungen zum historischen Stadtbild von Oppenheim am Rhein. Karlsruhe 2010. (Materialien zu Bauforschung und Baugeschichte, Band 16)

Südfassade des Langhauses der Katharinenkirche

Südfassade des Langhauses der Katharinenkirche

13. Jahrh.

Der romanische Vorgängerbau

Bis zum Bau der neugotischen Orgelempore befanden sich im Langhausjoch zwischen den Türmen noch Reste der romanischen Wandgliederung. Die Gestaltung der Wand lässt darauf schließen, dass der romanische Vorgängerbau mit Gewölberippen ausgestattet war. Nimmt man eine quadratische Vierung vor der archäologisch nachgewiesenen romanischen Apsis an, ergibt sich ein relativ kurzes, vierjochiges Langhaus, erschließt sich ein relativ kurzes, vierjochiges Langhaus. Am ehesten vergleichbar ist diese Konzeption der Anlage mit der Kirche St. Peter in Bacharach, die mit der Oppenheimer Wandgliederung in der romanischen Bauperiode weitgehend übereinstimmt.

weiterführende Literatur

[1]

Julian Hanschke: Oppenheim am Rhein, Baugeschichte, Baudenkmäler, Stadtgestalt, Karlsruhe 2010, S. 187-191.

Julian Hanschke: Oppenheim am Rhein, Baugeschichte, Baudenkmäler, Stadtgestalt, Karlsruhe 2010, S. 187-191.

[2]

[3]

[4]

Erhaltenes Schaftgesims der bis ca. 1840 noch erhaltenen romanischen Wandvorlagen im Gewölbejoch zwischen den romanischen Türmen.

St. Peter in Bacharach, vierzonige Wandgliederung aus Seitenschiffarkaden, Emporen, Blendbögen und Obergadenfenstern, In der Bildmitte dreiteilige Wandvorlage mit Schaftgesimsen.

1297

Moderne Gotik – die Architektur des Langhauses

Am Langhaus der Katharinenkirche wurde ab Ende des 13. bis ins 14. Jahrhundert Baumaßnahmen durchgeführt. In den Kölner Schreinsbüchern wird im Jahr 1297 ein Werner von Koldembech aus einer Kölner Steinmetzfamilie als wohnhaft in Oppenheim erwähnt. Er war vermutlich auch am Bau der Katharinenkirche beteiligt. Ursprünglich plante man den Bau eines längeren Langhauses mit einer neuen Westanlage. Diese Planung wurde jedoch nicht ausgeführt. Stattdessen ließ man die westlichen Türme der Vorgängeranlage stehen und schloss den neuen Langhausbau im gotischen Stil direkt an die romanischen Türme an. Dieser Bauteil wurde in modernster Gotik ausgeführt. Die verwendeten Formen verweisen auf die Südfassade des Kölner Doms und zeigen auch eine Verwandtschaft zum Straßburger Münster. Die Oppenheimer Kirche steht somit in Modernität und Qualität nicht hinter den großen Kathedralbauten ihrer Zeit zurück. Bis ins 19. Jahrhundert besaß die Katharinenkirche eine Besonderheit, die bislang von keinem anderen Kirchenbau bekannt ist: Die seitlichen Kapellenreihen sprangen ursprünglich zur Hälfte in die Seitenschiffe vor und verliehen dem Innenraum damit ein einmaliges Aussehen.

weiterführende Literatur

[1]

Arens, Fritz: Die Katharinenkirche in Oppenheim. Bau und Ausstattung. In: Servatius, Carlo / Steitz, Heinrich / Weber, Friedrich: St. Katharinen zu Oppenheim. Lebendige Steine ‒ Spiegel der Geschichte. Oppenheim 1989, S. 9‒37.

Arens, Fritz: Die Katharinenkirche in Oppenheim. Bau und Ausstattung. In: Servatius, Carlo / Steitz, Heinrich / Weber, Friedrich: St. Katharinen zu Oppenheim. Lebendige Steine ‒ Spiegel der Geschichte. Oppenheim 1989, S. 9‒37.

[2]

Schnabel, Berthold/Schöbel, Tina: Oppenheim, St. Katharina. Kollegiatstift. In: Pfälzisches Klosterlexikon. Handbuch der pfälzischen Klöster, Stifte und Kommenden. Band 3 M‒R herausgegeben von Jürgen Keddigkeit, Matthias Untermann, Hans Ammerich, Pia Heberer und Charlotte Lagemann (Beiträge zur pfälzischen Geschichte 26.3). Kaiserslautern 2015, S. 478‒517.

Schnabel, Berthold/Schöbel, Tina: Oppenheim, St. Katharina. Kollegiatstift. In: Pfälzisches Klosterlexikon. Handbuch der pfälzischen Klöster, Stifte und Kommenden. Band 3 M‒R herausgegeben von Jürgen Keddigkeit, Matthias Untermann, Hans Ammerich, Pia Heberer und Charlotte Lagemann (Beiträge zur pfälzischen Geschichte 26.3). Kaiserslautern 2015, S. 478‒517.

[3]

Hanschke, Julian: Oppenheim am Rhein: Baugeschichte, Baudenkmäler, Stadtgestalt. Baugeschichtliche Forschungen zum historischen Stadtbild von Oppenheim am Rhein. Karlsruhe 2010. (Materialien zu Bauforschung und Baugeschichte, Band 16) Schütz, Bernhard: Die Katharinenkirche in Oppenheim. Berlin / New York 1982. (Beiträge zur Kunstgeschichte, Band 17)

Hanschke, Julian: Oppenheim am Rhein: Baugeschichte, Baudenkmäler, Stadtgestalt. Baugeschichtliche Forschungen zum historischen Stadtbild von Oppenheim am Rhein. Karlsruhe 2010. (Materialien zu Bauforschung und Baugeschichte, Band 16) Schütz, Bernhard: Die Katharinenkirche in Oppenheim. Berlin / New York 1982. (Beiträge zur Kunstgeschichte, Band 17)

[4]

Schütz, Bernhard: Die Katharinenkirche in Oppenheim. Berlin / New York 1982. (Beiträge zur Kunstgeschichte, Band 17)

Schütz, Bernhard: Die Katharinenkirche in Oppenheim. Berlin / New York 1982. (Beiträge zur Kunstgeschichte, Band 17)

Langhaus der Katharinenkirche, Blick von Süden mit den alten Türmen auf der linken Seite

Zeichnung: Franz Hubert Müller (1823-36)

1262

Der Kirchenneubau im Stil der Gotik ab 1262

Die gotische Ostanlage besteht aus einer quadratischen Vierung, zwei nördlich und südlich anschließenden quadratischen Querhausarmen und einem rechteckigen Chorjoch, das mit einer polygonalen Hauptapsis schließt. In den Zwickeln zwischen den beiden Armen des Querhauses und dem Chorjoch finden sich Nebenchöre. An der Nordseite ist zwischen Querhaus und Nebenchor ein Treppenturm zur Erschließung des Dachraums und des Vierungsturmes angefügt. Zwischen Hauptchor und südlichem Nebenchor befindet sich eine Sakristei. Die gotische Ostanlage wurden mit Rippengewölben ausgestattet. Zur Stabilisierung dienen die außen anschließenden Strebepfeiler. Die Ostanlage der Oppenheimer Katharinenkirche ist stilistisch eng mit den Bauten der lothringischen und rheinischen Gotik verwandt. Diagonal gestellte Nebenchöre finden sich an folgenden Vergleichsbauten: St. Yved in Braine (Weihe 1216), St. Martin in Ypern (Baubeginn 1221), Liebfrauen in Trier (um 1235/40), St. Viktor in Xanten (Baubeginn 1263, die Pfarrkirche von Ahrweiler (Baubeginn 1269) und schließlich die Schloßkirche in Pforzheim (ca. 1275-1300).

weiterführende Literatur

[1]

Bernhard Schütz: Die Katharinenkirche in Oppenheim. Berlin/New York 1982 (Beiträge zur Kunstgeschichte 17), S. 123-127.

Bernhard Schütz: Die Katharinenkirche in Oppenheim. Berlin/New York 1982 (Beiträge zur Kunstgeschichte 17), S. 123-127.

[2]

[3]

[4]

Ansicht der Ostanlage mit Hauptchor und Nebenchören, Blick von Nordosten.

Trier, Liebfrauenkirche, Grundriss

pictoppenheimkatharinenkirchegrundrissostanlage.jpg

frühes 13. Jahrh.

Der Vorgängerbau

Die Mauern der Katharinenkirche verraten viel über die Baugeschichte der Kirche: Die romanischen Türme der Katharinenkirche sind bisan der Ost- und Westseite durch jüngere Bauteile umbaut. Die oberen Abschlüsse der Türme wurden nach der Errichtung des jüngeren Westchores aufgestockt: Am Südturm entfernte man das romanische Giebelgeschoß zugunsten eines spätgotischen Glockengeschosses und einer achteckigen Türmerstube; am Nordturm erfolgte eine zweigeschossige Aufstockung. Als Überbleibsel des spätromanischen Westbaus ist der untere Teil der westlichen, zwischen den Türmen gelegenen Mauer zu betrachten. Die enorme Stärke der Westmauer lässt vermuten, dass hier ursprünglich ein romanisches Trichterportal stand. Beide Türme besitzen im Inneren des zweiten Obergeschosses noch einen zugemauerten Durchgang, der zum ehemaligen Dachstuhl der romanischen Kirche führte.

weiterführende Literatur

[1]

Paul Meißner: Zur Baugeschichte der Katharinenkirche zu Oppenheim. In Beiträge zur Kunst und Geschichte des Mainzer Lebensraumes. Festschrift für Ernst Neeb, Mainz 1936, S. 64-80. 1936, S. 76.

Paul Meißner: Zur Baugeschichte der Katharinenkirche zu Oppenheim. In Beiträge zur Kunst und Geschichte des Mainzer Lebensraumes. Festschrift für Ernst Neeb, Mainz 1936, S. 64-80. 1936, S. 76.

[2]

Bernhard Schütz: Die Katharinenkirche in Oppenheim. Berlin/New York 1982 (Beiträge zur Kunstgeschichte 17), S. 22-38.

Bernhard Schütz: Die Katharinenkirche in Oppenheim. Berlin/New York 1982 (Beiträge zur Kunstgeschichte 17), S. 22-38.

[3]

[4]

Der romanische Südturm, eingezwängt zwischen Westchor und Langhaus, Ansicht von Südosten

Vermauerte Emporenöffnung im ersten Obergeschoss des romanischen Nordturms, Blick nach Süden.

Romanischer Südturm zwischen Westchor und Langhaus.

1888

1852

18./19. Jahrh.

1553

15./16. Jahrh.

1476

1439

1415

1414

1407

1407

14.-18. Jahrh.

13.-15. Jahrh.

1332-1333

1331

1317

1317

13. Jahrh.

1297

1262

frühes 13. Jahrh.